LE PISÉ

La technique du pisé

Le pisé est un procédé de construction de murs en terre crue, compactée dans un coffrage en couches successives à l’aide d’un pilon (ou dame, pisoir, pisou).

La terre utilisée était généralement extraite dans l’environnement immédiat de la construction, ou issue du décaissage du terrain pour réaliser une cave. Depuis les années 1980, aux quatre coins du monde, le pisé connaît un grand renouveau.

Les modes de préparation et d’acheminement de la terre, les coffrages et les outils de compactage se sont modernisés, entraînant aussi une évolution des systèmes constructifs et de l’architecture traditionnels.

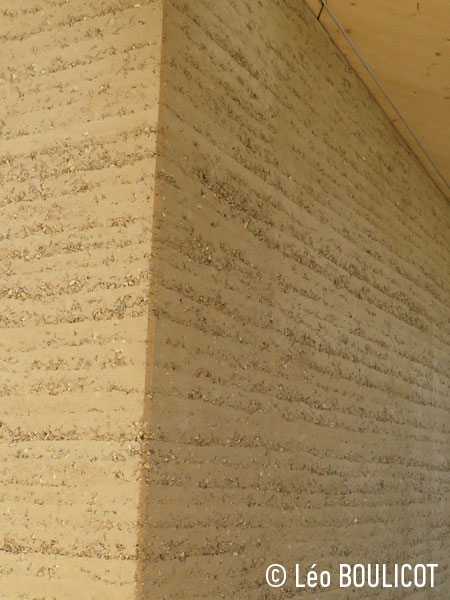

Les vieux murs en pisé portent plusieurs signes distinctifs.

(a) Sur le plan horizontal, tous les 10 à 15 cm, on distingue les couches de damage, toujours plus denses en haut que dans leur partie inférieure.

(b) Les limites verticales entre les banchées sont souvent marquées par un joint, continu ou non dans l’épaisseur du mur ; il est souvent fait d’un lit ou d’un cordon de mortier de chaux.

Les murs ont des trous de quelques centimètres de diamètre, alignés de façon régulière en bas de chaque banchée, rebouchés ou non avec un mortier de chaux. Il s’agit des trous de « boulin » laissés par les traverses en bois, appelées clés, qui supportaient les banches.

Les murs en pisé présentent également des stries verticales ou obliques : si les banches étaient fermées par des planches, appelées fond de banche, la limite entre deux banchées voisines est verticale et parfois difficile à distinguer. En l’absence de fond de banche, la terre est arrêtée latéralement grâce à un plan incliné, qui reçoit ensuite un cordon de chaux.

Le pisé s’élève normalement sur une assise maçonnée de galets ou de moellons de pierre, selon les ressources de la géologie locale.

Les ouvertures d’origine dans le pisé sont la plupart du temps superposées verticalement. Les encadrements, en bois ou en briques ne se trouvent que du côté extérieur. Ils ne dépassent jamais le nu du mur à cause du coffrage qui les enserre.

Les parties les plus exposées des murs, angles et encadrements, sont souvent renforcés, soit par des lits de mortier de chaux horizontaux plus rapprochés ou triangulaires en forme de « sapin », soit par des briques cuites, du béton de mâchefer ou du béton de ciment Portland.

Enfin, les vieux murs en pisé ont du fruit, c’est-à-dire que la base du mur est plus large que le haut du mur. Ce fruit contribue à la stabilité et aussi à une légère réduction des charges.

Observés de près, les murs en pisé diffèrent les uns des autres, car ils sont révélateurs du type de sol employé pour leur construction.

Constituée de dépôts fluviatiles et glaciaires de l’ère quaternaire, la terre à pisé est issue du transport de matériaux depuis les massifs montagneux (Alpes, Massif Central et Pyrénées) et dans les vallées drainées par les glaciers et les fleuves. Ces matériaux redéposés dans les avant-pays sur des territoires remaniés sont très hétérogènes et de granularités et couleurs changeantes selon les villages et les régions.

Le pisé de tradition

La terre est déversée à l’aide de seaux ou de paniers, dans un coffrage en bois, constitué de deux banches posées sur des clés en bois, mortaisées en leurs extrémités et maintenues en place par des potelets à tenons s’ajustant dans les mortaises des clés. Ces potelets permettent aussi de résister à la poussée latérale résultant du compactage de la terre. Les deux banches sont écartées de quarante à soixante centimètres environ correspondant à l’épaisseur d’un mur ordinaire. Ces banches sont le plus souvent réalisées en planches reliées entre elles par des traverses clouées.

En d’autres pays, comme en Chine, par exemple, ces banches sont constituées de petits troncs de bois refendus dans leur longueur et reliées entre elles par des cordages. Les couches de terre déversées dans le coffrage, avant compactage sont épaisses d’environ 20 cm et ramenées à moitié d’épaisseur après le compactage. Ainsi, pour un coffrage qui est traditionnellement haut de 90 cm, une dizaine de couches permettent de réaliser une « banchée » de pisé. Ces couches restent souvent visibles sur l’aspect du mur fini.

Le décoffrage peut être effectué dès que la banche est remplie car il n’est pas nécessaire d’attendre le séchage. Les banches peuvent faire plusieurs mètres de long mais point trop car il y a un risque de retrait linéaire au séchage et donc de fissuration. Pour éviter cela, les banches traditionnelles étaient souvent longues d’un maximum de 2,50 m à 3 mètres. Elles sont déplacées horizontalement, de façon à effectuer autant de banchées que nécessaire pour faire le tour de la maison. Une fois réalisé un tour de banchées on effectuait le tour supérieur en décalant les joints entre les banchées, de façon à éviter un « coup de sabre », ou fissure.

Beaucoup de maisons traditionnelles en pisé sont restées très longtemps non enduites ou parfois seule la façade principale, de représentation « sociale », recevait cette finition. Mais aujourd’hui, beaucoup de vieux murs en pisé,on p..........

Un béton de terre

En effet, le béton est né dans le berceau du pisé. C’est en 1817 que le grenoblois Louis Vicat réalisait la synthèse du ciment hydraulique, procédé qui était ensuite breveté en 1824 par l’anglais Joseph Aspdin, briquetier à Leeds, sous l’appellation de « ciment Portland » (du fait de sa couleur grise rappelant la teinte des roches d’une petite île du même nom). Le béton au ciment Portland n’a acquis son « gris » qu’une fois le gravier et le sable lavés, débarrassés de leur argile ocre.

La référence au béton vaut aussi pour l’aspect brut du pisé qui laisse apparaître au décoffrage, les graviers et les cailloux, abondants, mêlés à la partie sableuse et argileuse de la terre. Les premiers bétons étaient comme cela : de la terre graveleuse, stabilisée au ciment, déversée dans des banches à pisé, et compactée à l’état humide. La technique du coulage, à l’état plus plastique puis liquide a ensuite fait évoluer les coffrages et bien sûr les techniques de construction.

Les murs en pisé sont des murs porteurs pouvant supporter plusieurs étages. Leur densité et leur résistance à la compression sont assez proches de celles d’un béton. Comme toute maçonnerie, les murs en pisé doivent constituer un système constructif cohérent qui doit être préservé de l’infiltration de l’eau de pluie et des remontés d’humidité du sol. Ainsi, un grand soin était accordé à la construction des soubassements, généralement en pierre et haut d’environ 1 mètre. Il fallait aussi veiller à entretenir la toiture pour qu’il n’y ait aucune voie d’eau.

Pour consolider la structure des bâtiments en pisé, les angles des murs étaient renforcés par des chaînes d’angles en briques cuites ou plus récemment en béton de chaux ou de ciment et les encadrements des baies, portes et fenêtres, étaient également faits en bois de grosse section.

Origine et mise en œuvre de la terre

Pour pouvoir être compactée, la terre est idéalement à la fois graveleuse, sableuse et argileuse. On obtient ainsi une densité maximale par imbrication des grains de taille différente les uns entre les autres. Du choix du bon taux d’humidité, de la bonne granularité et du degré et qualité de compactage, dépend la longévité du mur et de l’ouvrage dans son ensemble.

Si traditionnellement la terre à pisé était prélevée aux alentours du chantier, elle peut être aujourd’hui acheminée depuis une carrière, où elle a été préalablement tamisée. De même, sur les territoires où il n’y a pas de dépôts géologiques fournissant une terre à pisé quasiment prête à l’emploi, plusieurs terres peuvent être mélangées, afin de recomposer un mélange présentant une granularité mieux appropriée. Mais cela complique les tâches de préparation. Le transport et un éventuel tamisage ou malaxage, un compactage mécanique, constituent les seuls intrants énergétiques pour la préparation de ce matériau.

Patrimoine en pisé en France et ailleurs

Des influences italiennes, aux époques gallo-romaines, puis maures et sarrasines, depuis l’Afrique du Nord et l’Ibérie, ont sans aucun doute contribué à l’introduction du pisé en France. Mais les plus vieux murs en pisé attestés et visibles sont ceux de l’intérieur du Prieuré de Montverdun (début du 13e siècle) et de la salle de la Diana à Montbrison (1295). Dans la plaine du Forez, de nombreux châteaux ont été édifiés en pisé entre le 15e et le 18e siècle : Bastie d’Urfé, Chabert, La Corée, Vaugirard, Veauchette…

Un des plus fervents et actif défenseurs du pisé en France fut sans doute l’architecte et entrepreneur lyonnais François Cointeraux (1740-1830), responsable d’un renouveau de la technique au 19e siècle et dont les multiples écrits ont contribué à exporter le pisé dauphinois en Allemagne, Italie, Suisse, au Danemark et jusqu’aux Etats-Unis et même en Australie. Cela grâce à des disciples et traducteurs zélés œuvrant dans les Sociétés savantes de l’époque.

Parmi les plus beaux ensembles de pisé, hors France, il faut citer les kasbah et les ksour du Maroc. Ailleurs dans le monde, il existe trois autres régions de grande tradition de pisé : au Pérou, où il était utilisé jusqu’au 16e siècle par les Incas puis ad......

Le pisé moderne

On a même inventé des procédés de compactage avec des plaques vibrantes. Ces procédés permettent une plus forte compression. Ce sont des techniques mécanisées qui connaissent un succès grandissant pour la réalisation de murs en pisé, tant en France qu’en Australie, dans le sud-ouest des Etats-Unis, en Corée, ainsi qu’en Allemagne, Suisse et Autriche.

C’est pour plus de garantie de tenue dans le temps et pour rassurer leurs clients et les assurances que certaines entreprises ajoutent à la terre un léger pourcentage de ciment Portland. On parle alors de pisé stabilisé. Pour pouvoir répondre plus économiquement aux demandes croissantes de construction en pisé, et aux contraintes de calendrier, les artisans et entrepreneurs cherchent à améliorer le rendement : mécanisation de la préparation de la terre et du remplissage des banches, préfabrication de panneaux de murs, intégration de gaines techniques…

Par juste retour des choses, la très ancienne technique du pisé, qui fut progressivement mise de côté dès 1850 au profit de la terre cuite et du ciment “Portland”, bien qu’ayant résisté à la modernisation jusqu’après le Seconde Guerre Mondiale, profite aujourd’hui de l’évolution des techniques de coffrage qui offrent une résistance accrue, une variété de formes et des facilités de manutention, y compris hydraulique. Cette évolution ouvre aussi un vaste champ pour de nouvelles expressions architecturales résolument contemporaines.

L’engouement des jeunes architectes, des jeunes artisans et entrepreneurs pour cette technique du pisé est grandissant et prend peu à peu le relais des pionniers.

.....